Téléchargez l’article au format PDF

Julie VALLÉE

Directrice de recherche au CNRS, chercheuse rattachée au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) de l'Université Toulouse Jean Jaurès

Chaque année, ce sont environ 9 millions de personnes qui participent au recensement de la population organisé par l’Insee, en partenariat avec les communes. D’une durée moyenne de 15 minutes, le questionnaire comporte des questions sur le logement et sur les membres du ménage qui l’habitent. Le recensement est une source précieuse d’informations. Il permet d’établir chaque année un portait de la population au niveau national, mais aussi de comparer les profils sociaux et démographiques des territoires, et ainsi d’orienter les politiques publiques locales en matière d’habitat, de transports, d’équipements, etc. Les recensements présentent le grand avantage de fournir des informations à une échelle fine sur l’ensemble du territoire français. Pour autant, certaines dynamiques démographiques des territoires ne peuvent être qu’imparfaitement prises en compte avec les données du recensement, en particulier celles qui concernent la mobilité de la population sur le territoire.

Que sait-on des mobilités résidentielles ?

Quand on parle de mobilité, on pense souvent à la mobilité résidentielle, c’est-à-dire aux déplacements des individus ayant pour effet de transférer leur résidence principale d’un lieu à un autre. Le recensement nous renseigne sur les déménagements et la commune de résidence l’année précédant l’enquête. Avec ces données, il est alors possible de quantifier les flux entre communes sur une période d’un an, de les spatialiser et de les mettre en relation avec les caractéristiques socio-professionnelles des ménages et des territoires concernés. Mais ces données ne permettent pas d’étudier les trajectoires résidentielles des ménages à une échelle infra-communale, ou sur plusieurs années, en lien avec leur trajectoire professionnelle ou familiale. Ces angles morts constituent une limite à l’utilisation des données du recensement pour établir des scénarios prospectifs des peuplements des territoires et leur composition sociodémographique, mais aussi pour évaluer les politiques de densification du bâti, de revitalisation urbaine, d’attractivité résidentielle ou de mixité sociale. Autant de politiques qui cherchent à réorganiser la répartition de la population sur le territoire par le jeu des mobilités résidentielles. Sans données longitudinales, difficile, donc, de se faire une idée sur la réussite de ces politiques. Impossible de savoir, par exemple, si la persistance d’une concentration élevée de ménages pauvres dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) reflète le fait que ces quartiers fonctionnent comme des « sas » (qui accueilleraient des ménages momentanément fragilisés qui, une fois leur situation améliorée, céderaient leur place à d’autres ménages en difficulté)[1], ou à l’inverse, comme des « nasses » (dans lesquelles les ménages resteraient vivre durablement sans que leur situation sociale ne s’améliore) [2]. Ce type d’analyse nécessite d’avoir accès à des données longitudinales sur les trajectoires résidentielles et sociales de la population, comme celles issues de l’échantillon démographique permanent (EDP), des fichiers fiscaux ou des données des caisses d’allocations familiales.

Que sait-on des mobilités du quotidien ?

En matière de mobilité sur le territoire, il importe aussi de considérer les déplacements quotidiens. Le recensement fournit des informations sur la commune de domicile et la commune du lieu habituel de travail (ou d’études) des individus, ce qui permet d’approcher les déplacements domicile-travail. Le mode de transport principal utilisé le plus souvent pour se rendre au travail est aussi renseigné, mais cette information déclarée simplifie la réalité puisque les personnes peuvent utiliser, selon les jours de la semaine ou de l’année, des modes différents pour aller travailler, ou bien combiner plusieurs modes de transport différents au cours d’un même déplacement dit « multimodal » (par exemple, la voiture et le métro). Les personnes effectuant ces trajets multimodaux ne peuvent pourtant renseigner dans le recensement qu’un seul mode de transport, et leur choix peut différer selon leur interprétation de la question : moyen de transport permettant de parcourir le plus de distance, nécessitant le plus de temps, coûtant le plus cher… Par ailleurs, la pratique croissante du télétravail et du travail à domicile (associée à la possibilité d’avoir des lieux de travail différents en dehors de son domicile) implique d’utiliser avec précaution les données du recensement pour quantifier les flux domicile-travail et leur impact sur le territoire ; quantification qui gagnera en précision à partir de 2030, lorsque les données sur les pratiques locales du télétravail seront disponibles[3].

Tous ces déplacements passés sous silence

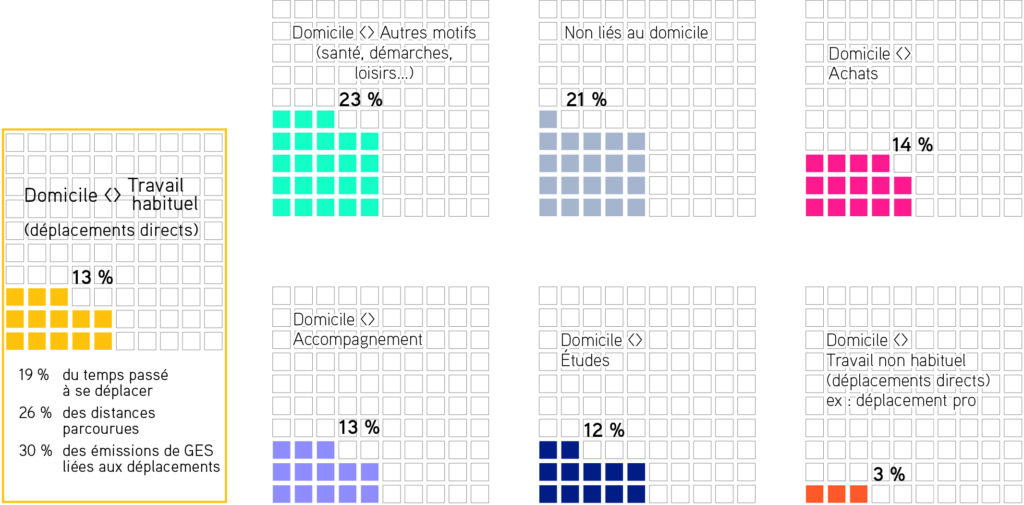

Aussi structurants soient-ils, les déplacements domicile-travail ne constituent qu’une image partielle des déplacements quotidiens sur le territoire : en sont exclus non seulement l’ensemble des déplacements de la population inactive et retraitée, mais aussi les déplacements extraprofessionnels de la population active. Selon les derniers chiffres de l’enquête mobilité certifiée Cerema (EMC²) réalisée en 2023 auprès de près de 16 000 habitants du bassin de vie toulousain, les déplacements directs entre le domicile et le lieu de travail habituel représentent ainsi 13 % du nombre de déplacements quotidiens réalisés en semaine (du lundi au vendredi) par les habitants du territoire, 19 % du temps qu’ils passent à se déplacer, 26 % des distances parcourues et 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité quotidienne. En creux, ce sont donc autant de déplacements qui sont passés sous silence lorsque seuls les déplacements domicile-travail sont considérés pour calibrer les besoins d’un territoire en infrastructures de transport, pour définir des politiques de décarbonation des déplacements, pour mesurer l’attractivité des territoires, ou pour définir des aires fonctionnelles, comme les zonages en aires d’attraction des villes (AAV). Les seuls déplacements domicile-travail ne permettent pas de connaître l’espace quotidien des individus, pour questionner par exemple le concept en vogue de la ville du quart d’heure. Ils ne permettent pas non plus de mettre en relation le nombre d’équipements d’un territoire avec le nombre de personnes présentes au cours des heures de la journée en dehors de celles qui y habitent et y travaillent, ou encore d’analyser la mixité sociale au quotidien dans les territoires[4]. Les données sur les déplacements domicile-travail issues du recensement ont certes comme grand avantage de concerner l’ensemble du territoire français, contrairement aux enquêtes mobilité comme celles du Cerema. Toutefois, réaliser des diagnostics territoriaux et proposer des politiques d’aménagement en ne se basant que sur les déplacements liés à l’activité professionnelle[5] n’est pas sans conséquence : cela concourt à invisibiliser les besoins des individus qui ne travaillent pas, et à faire passer au second plan les autres motifs de déplacements, comme les loisirs, qui sont pourtant très inégalement distribués selon les classes sociales et dont l’empreinte environnementale n’est pas négligeable.

Part des déplacements en fonction des motifs au sein du bassin de vie toulousain

Sources : Enquête mobilités certifiée CEREMA (EMC²) 2023, CEREMA, Tisséo, CC AUAT 2025

Au-delà des mobilités résidentielles et quotidiennes, les politiques d’aménagement du territoire sont également concernées par les mobilités saisonnières et touristiques. Celles-ci demeurent mal connues, alors même que leur empreinte environnementale est importante et qu’elles conduisent à une concentration accrue de personnes en certains lieux et à certains moments de l’année, personnes dont il faut gérer les besoins en logements, en eau potable, en transports, etc.

Les recensements ne peuvent pas intégrer de trop nombreuses questions, au risque d’augmenter le temps de passation du questionnaire, surtout que les mobilités peuvent être particulièrement compliquées et fastidieuses à interroger. Une des solutions est alors de mobiliser des sources administratives et fiscales, ou des enquêtes ciblées (dont l’inconvénient est de rassembler des effectifs limités, et donc de rendre difficile l’étude des phénomènes, à la fois sur l’ensemble du territoire français et à une échelle fine). Les traces numériques produites par des tiers privés, comme celles issues de la téléphonie mobile, suscitent également un fort intérêt, intérêt qui ne doit cependant pas occulter les enjeux scientifiques et éthiques liés à la qualité de ces données et à leur représentativité, à la marchandisation de données personnelles, au manque de transparence des algorithmes utilisés et à la pérennité des données produites.

[1] Julie Vallée, « Une lecture critique des politiques territorialement sélectives et de leur géographie », Les inégalités dans l’espace géographique, ISTE éditions, pp. 221-249, 2022, Encyclopédie des Sciences, domaine Géographie et Démographie.

[2] Kilian Bloch et Mathilde Gérardin, « La moitié des personnes ayant habité en quartier prioritaire entre 2011 et 2020 y restent tout au long de la période », Insee Première n° 1996, 2024.

[3] En 2025 ont été introduites dans le recensement trois nouvelles questions relatives à la pratique du télétravail, aux limitations d’activité dans la vie quotidienne et au lieu de naissance des parents.

[4] Étudier les rythmes quotidiens des territoires (par exemple avec l’outil Mobiliscope) nécessite de disposer de données spatiales et temporelles sur l’ensemble des déplacements quotidiens des habitants d’un territoire.

[5] Par exemple : Thomas Morin, Simon Prusse et Corentin Trevien, « Déplacements domicile-travail: des émissions de gaz à effet de serre très variables selon les territoires », Insee Première n° 1975, 2023.